相続人ができる財産の遺留分減殺請求を知っておきましょう。

- 2017/09/25

- お役立ち情報

※2019年7月1日施行の民法改正により、遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」に名称が変更されました。

目次

- 法定相続分どおりに相続できるとは限らない?

- 遺留分とは?相続人が確保できる相続財産

- 遺留分侵害額を請求できる相続人は誰?

- 遺留分の割合について

- 遺留分侵害額請求の期限はいつまで?

- 遺留分侵害額の請求方法や手順

- 遺留分を請求する権利は放棄することも可能

法定相続分どおりに相続できるとは限らない?

被相続人は、遺言によって財産を自分の好きなように処分できると法律で定められています。

そのため、法定相続分とは違う割合で相続人に相続をさせることや、相続人以外の人に遺贈することができるというわけです。

では、亡くなられた被相続人が残した遺言の内容に従うことで、法定相続分どおりに財産を相続できない相続人がいた場合、その相続人は一切の財産を受け取ることはできないのでしょうか?

大丈夫です。

日本では、被相続人の利益と相続人の保護のバランスを図るために設けられた「遺留分(いりゅうぶん)」という制度(民法1042条以下)があり、遺言や遺贈に関わらず、相続人に対して相続財産の一定割合を必ず取得できる権利(遺留分権)が保障されています。

こちらでは、遺言の効果でも侵害されることがない「遺留分」についてくわしくご紹介いたします。

遺留分とは?相続人が確保できる相続財産

民法の相続規定において、被相続人が遺贈や贈与を行っていたとしても、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人は、相続財産のうちで一定の相続分を自己のために確保することができるとされています。

このような一定の条件を満たす法定相続人に保障されている一定割合の相続分のことを「遺留分(いりゅうぶん)」と言い、遺留分を請求して受け取ることができる権利を持つ相続人は「遺留分権利者(いりゅうぶんけんりしゃ)」と呼びます。

遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺贈や贈与を受けた方に対して侵害額に相当する金銭を「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」として支払請求することができます。

これは、相続財産が相続人の生活を保障する意義を持っているという点や、被相続人の名義となっている財産にも相続人(遺留分権利者)の貢献による潜在的持分が含まれている点を考慮して与えられた権利であるため、被相続人によって作成された遺言でも侵害することはできません。

遺留分侵害額を請求できる相続人は誰?

遺留分侵害額を請求することができる権利「遺留分侵害額請求権」を持つ遺留分権利者(法定相続人)は、民法上、一定範囲に該当する方のみに限られています。

| 遺留分権利者になる方 |

|

遺留分は被相続人の配偶者と子、あるいは直系尊属となる父母や祖父母といった相続人に与えられることになります。

もしも、遺留分権利者になる被相続人の子が死亡などの理由で相続できない場合には、代襲相続人となる孫も遺留分侵害額を請求することが可能です。

ここで注意したいのは、第3順位で法定相続人となる被相続人の兄弟姉妹には遺留分侵害額請求権が認められていないという点です。

被相続人にとって甥や姪(兄弟姉妹の子)にあたる方も遺留分権利者にはなりませんので、遺留分の請求はできません。

また、「相続欠格」として相続権を失った方や相続人としての資格をはく奪された「相続廃除」に該当する方、相続放棄された方は、相続人であっても遺留分の請求をすることはできません。

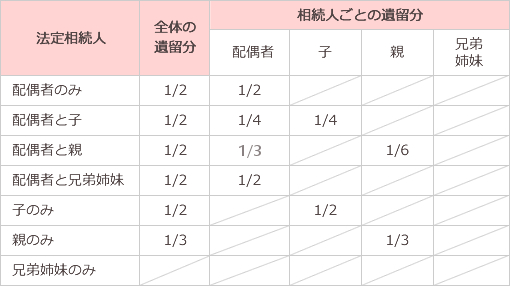

遺留分の割合について

遺留分は、法定相続人に認められた最低限度の取り分となっているため、法定相続分よりも少ない割合ということになります。

この遺留分は、民法1028条において、以下の割合に定められています。

- 上記以外の場合には、相続財産の2分の1

- 直系尊属のみが法定相続人である場合には、相続財産の3分の1

被相続人に配偶者や子がいる場合には、相続人の財産の2分の1が遺留分になり、被相続人に配偶者や子が存在せず、直系尊属(被相続人の両親など)のみが相続人の場合については、相続人の財産の3分の1が遺留分になると定められています。

遺留分の割合

遺留分侵害額請求の期限はいつまで?

遺留分を実際に行使するためには、決められた期限内に請求する必要があります。

民法1048条「遺留分侵害額請求権の期間の制限」では、遺留分侵害額の請求ができる期間(時効)についてふたつの期間を設けていますので、こちらで具体的に確認しておきましょう。

1、贈与や遺贈があったことを知った日から1年間

被相続人が亡くなった日(相続の開始)および、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間「遺留分侵害額請求権」を行使しなかった場合、遺留分を請求する権利は時効によって消滅します。

2、相続が開始したときから10年間

相続開始から10年間を経過すると、遺留分を侵害する贈与または遺贈があった事実に気づいていなかったとしても除斥期間とみなし、遺留分を請求する権利は消滅します。

遺留分侵害額の請求期限は、遺贈や贈与を受けた方の立場としても、10年以上の長期間を経てから急に遺留分を請求されては困ってしまうということも考慮して設けられています。

遺留分侵害額の請求方法や手順

遺留分侵害額の請求に特別な方法や決められた手続きはありません。

遺留分を侵害している相続人や遺贈または贈与を受けた方に対して「遺留分の支払いを求める」という行為が「遺留分侵害額請求の意思表示」となり、相手方には「遺留分を返還する義務」が発生しますので、必ず用意しなければならない書類や請求書などはないということです。

とはいえ、相続人や親族などの間で相続争いをすることは避けたいもの。

穏便に解決するためにはまず、直接相手方とよく話し合い、相続人として遺留分を受け取る権利があることを理解してもらうこと、遺留分侵害額の返還を求める意思を伝えること、そして支払いに合意してもらえることが理想的です。

ただし、話し合いで解決したとしても後日トラブルにならないとは言い切れませんので、合意書の作成や遺留分請求の意思表示を具体的な事実として残すとより安心でしょう。

方法としては、日本郵便が行うサービス「内容証明」を利用して請求書を送付し、意思表示の日付や内容を証明する効力がある立証方法を取っておくことがおすすめです。

万が一、相手方との話し合いだけではスムーズな解決に至らないという場合には、遺産分割における遺産分割調停のように家庭裁判所を介して遺留分侵害額請求権を行使する方法もあります。

家庭裁判所に申し立てた「遺留分調停」で合意に至らなければ、「遺留分侵害額請求訴訟」を起こして相手方に支払い命令を下す必要もあります。

遺留分侵害額の請求ができる時効期間のこともありますので、大切な権利を失ったり遺留分が取り返せなくなる前に、請求の意思表示をすることが最優先ということを覚えていてください。

遺留分を請求する権利は放棄することも可能

被相続人の遺言や遺贈・贈与について理解し、故人の想いを尊重するのであれば、必ずしも権利を行使する必要はありません。

遺留分は遺留分侵害額を請求する意思を示してはじめて認められるものですので、遺留分を放棄する場合にはあらためてしなければならない手続きというのもありません。

遺留分の放棄については、家庭裁判所の許可を得た場合に限り相続開始前に行うことが可能です。

ただし、相続開始後とは異なり生前の遺留分の放棄は家庭裁判所で手続きが必要な点に留意しましょう。

亡くなられた方が望まない相続人同士の揉めごとや親族間の相続争いが起きることがないように、民法に基づくルールを知っておき、円満に遺産分割できるようにしたいもの。

たとえ遺言の内容に不満があったとしても、一定の範囲に該当する法定相続人には保障された「遺留分」と、「遺留分権利者」として「遺留分侵害額請求」をすることができますので、慌てることなく認められた割合の遺留分を返還してもらいましょう。

あわせて読みたい関連記事